Zahlreiche Führungsleitbilder betonen auch die Fähigkeit zur Selbstführung, und so gut wie jeder Ratgeber zum Umgang mit Krisen empfiehlt Gelassenheit als Strategie. Was dabei jedoch häufig zu kurz kommt, sind konkrete Ansätze, um Selbstführung und Gelassenheit systematisch zu kultivieren. Dieser Artikel stellt einen Ansatz vor, um genau diese Lücke zu schließen.

Der Ökonom und Management-Vordenker Peter Drucker adelt die Selbstführung mit der Einsicht: „All management books [….] focus on managing other people. But you cannot manage other people unless you manage yourself first.” Selbstführung ist demzufolge eine Grundbedingung für die Führung von anderen und ermöglicht die Übernahme von Verantwortung durch die bewusste Gestaltung der eigenen Reaktionen und Handlungen. Dabei gelten zwei Voraussetzungen:

- Wir müssen permanent Entscheidungen treffen: Unser gesamtes Leben wird fortwährend durch unsere Entscheidungen geprägt und gestaltet. Wir verdichten diese Entscheidungen zu einer kohärenten Erzählung und nennen sie rückblickend Lebensweg. Voraussetzung für jede Entscheidung ist die Annahme einer Wahlfreiheit, denn ohne Wahl bräuchte es weder eine Entscheidung noch eine Verantwortung. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre schreibt dazu: „Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat, und dennoch frei, weil er, einmal in die Welt geworfen, für all das verantwortlich ist, was er tut.“ Sich als Führungskraft bewusst(er) entscheiden zu können, ist demnach Ausdruck von Selbstführung.

- Wir wollen die richtigen Entscheidungen treffen: Alle Menschen wollen prinzipiell das Richtige tun, wobei „richtig“ für jede:n etwas anderes bedeuten kann. Im Kontext von Führung ist es bspw. die Umsetzung eines bestimmten Führungsstils. Eine Führungskraft will keine beliebigen oder gar „falschen“ Entscheidungen treffen, sondern strebt die „richtige“ Entscheidung an. Sich als Führungskraft „richtig“ entscheiden zu können, ist daher ebenfalls Ausdruck von Selbstführung und die Basis zur bewussten Führung von anderen.

Schritt für Schritt zu mehr Selbstführung

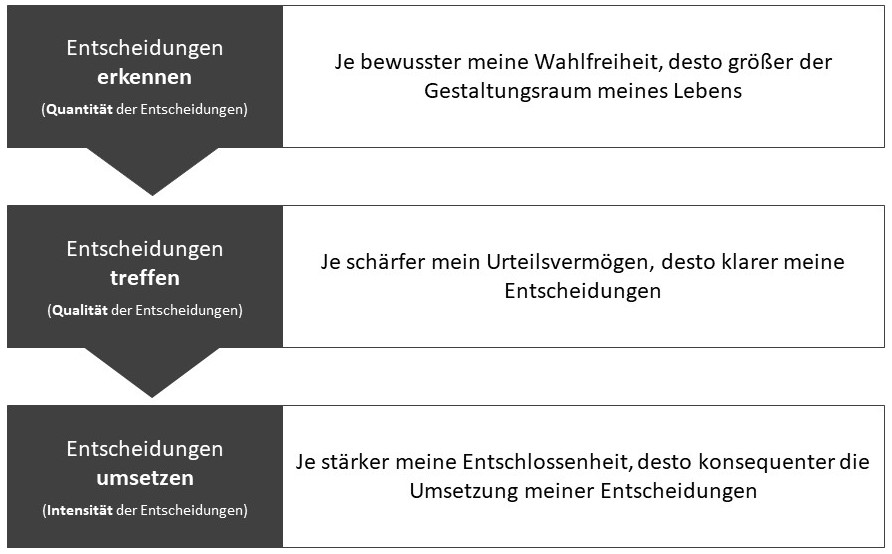

Es lässt sich also festhalten, dass die bewusste Wahl der richtigen Entscheidung zum Kern von Selbstführung gehört. Dieser Entscheidungsvorgang lässt sich als wie folgt operationalisieren:

Schritt 1 beschreibt den Anteil an bewussten Entscheidungen. Wenn Sie bspw. nur unbewusst und gewohnheitsmäßig reagieren, oder aber davon überzeugt sind, dass Sie auf eine bestimmte Weise reagieren müssen, dann übersehen Sie die Wahlfreiheit Ihrer Entscheidung und können sie nicht mehr bewusst treffen. Halten Sie folglich inne, wenn Sie z. B. etwas gefragt werden, und überlegen Sie sich bewusst, wie Sie auf die Frage reagieren möchten.

Schritt 2 beschreibt den Anteil an richtigen Entscheidungen, wobei sich „richtig“ bspw. an Werten oder Glaubenssätzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt orientiert. Sie können sich also entscheiden, was die richtige Reaktion ist: Möchten Sie Ihrem Gegenüber stets die Wahrheit sagen oder gibt es gute Gründe diesmal zu lügen? Möchten Sie sich verletzlich zeigen oder ein bestimmtes Image erzeugen, sich kurzfassen oder detailliert antworten?

Schritt 3 beschreibt die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung Ihrer Entscheidung. Wenn Sie sich bspw. dazu entschieden haben, stets die Wahrheit zu sagen, Sie Ihr Gegenüber jedoch nicht mögen, keine Zeit haben oder die Antwort schlichtweg zu umfangreich wäre und Sie deswegen Ihre Entscheidung zur Wahrheit wider Erwarten doch nicht umsetzen, dann fehlt Ihnen die Entschlossenheit.

Die heitere Gelassenheit betritt das Spielfeld

Während Selbstführung in erster Linie den Prozess umfasst, die eigenen Entscheidungen bewusst und richtig zu treffen, handelt es sich bei der Gelassenheit um einen Zustand. Gelassenheit ist mit Konzepten wie Mental Health und Resilienz verknüpft und trägt auch zur psychologischen Sicherheit in Teams bei. Der Begriff wurde vor rund 750 Jahren vom Dominikanermönch und Mystiker Meister Eckhart geprägt. Im Grunde bedeutet Gelassenheit, alles Beschwerende loslassen zu können und dadurch in einem Zustand friedvoller Seelenruhe zu verweilen.

Um den Begriff von seinem bösen Zwilling, der Gleichgültigkeit, abzugrenzen, wird Gelassenheit oftmals auch als Gleichmut oder heitere Gelassenheit bezeichnet. Diese heitere Gelassenheit ist etwas, das sich durch Arbeit am und im Geist bewirken und kultivieren lässt. Sie ist nicht durch die Erfüllung aller Wünsche im Außen zu erreichen, sondern durch eine Veränderung der Einstellung im Inneren. Diese innere Arbeit an sich selbst wird durch Selbstführung ermöglicht.

Was wir von den Stoikern über die Kultivierung von Gelassenheit lernen

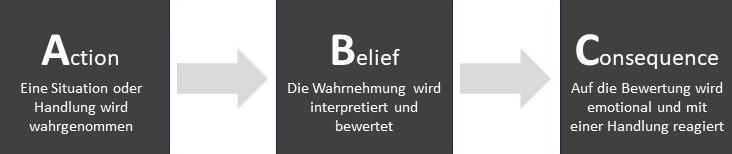

Um Gelassenheit zu kultivieren, hilft es zu verstehen, warum wir sie überhaupt verlieren. Der stoische Philosoph Epiktet schrieb bereits vor knapp 1.900 Jahren: „Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern unsere Vorstellungen und Meinungen von den Dingen.“ Dieser Gedanke findet sich auch im ABC-Modell des Psychologen und Psychotherapeuten Albert Ellis wieder. Das ABC-Modell verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Gedanken und Emotionen wie folgt:

Im Rahmen dieses Modells ist innere Unruhe als Gegenteil von heiterer Gelassenheit i. d. R. die Folge der subjektiven Bewertung einer wahrgenommenen Situation: Sie nehmen etwas wahr, das Ihnen widerfährt (Action: z. B. eine Person reagiert nicht auf Ihre Nachricht). Sie bewerten diese Situation anhand Ihrer Gedanken und Glaubenssätze (Belief: z. B. zeitnah zu antworten ist eine Form des Respekts, und da die Person nicht zeitnah antwortet, ist das respektlos). Daher fühlen Sie aufgrund Ihrer gedanklichen Bewertung eine entsprechende Emotion (Consequence: z. B. Respektlosigkeit verärgert Sie, und weil Sie sich ärgern, schreiben Sie der Person eine unfreundliche Nachricht). Anders ausgedrückt: Sie gewinnen oder verlieren heitere Gelassenheit aufgrund Ihrer eigenen Gedanken.

Wie ein Trainingsprogramm für mehr heitere Gelassenheit aussehen kann

Heitere Gelassenheit lässt sich durch folgende Ansätze trainieren:

- Achtsamkeit: Die Praxis der Nicht-Identifikation mit Ihren Gedanken durch wohlwollendes Loslassen. Indem Sie sich nicht mehr mit Ihren Gedanken identifizieren, verlieren diese ihre Macht über Sie. Sie kultivieren Gelassenheit, indem Sie Gedanken als Gedanken erkennen und vorbeiziehen lassen können. Als Methode dient hierzu die regelmäßige Meditation, die dabei hilft, zum „B“ im ABC-Modell in eine entspannte Distanz zu treten.

- Philosophische Lebenskunst: Die Transformation Ihrer Gedanken durch wirkmächtige Ideen. Ersetzen Sie unlogische, sinnlose und dysfunktionale Gedanken durch (philosophische) Ideen und kultivieren Sie Gelassenheit durch deren Verinnerlichung. Als Methode dient hierbei die regelmäßige Auseinandersetzung mit philosophischer Lebenskunst. Das „B“ im ABC-Modell wird mit Weisheit angereichert und bewusst gestaltet.

- Kritisches Denken: Die Schulung Ihres Denkens durch systematisches Prüfen Ihrer Gedanken. Indem Sie Ihre Gedanken kritisch reflektieren, können Sie zum einen zu ihnen in Distanz treten und zum anderen darüber entscheiden, wie Sie mit ihnen umgehen möchten. Als Methode dient hierbei die regelmäßige, systematische und ehrliche Selbstreflexion mittels Journaling, Kontemplation oder Austausch mit Gleichgesinnten. Das „B“ im ABC-Modell wird kritisch geprüft.

Folgendes Bild erleichtert womöglich das Verständnis: Da ist ein Teich (Ihr Geist) mit vielen verschiedenen Fischen (Ihre Gedanken, Emotionen, Körpergefühle und Sinneseindrücke). Achtsamkeit hilft Ihnen dabei zu verstehen, dass Sie der gesamte Teich sind und nicht die Fische, und dass Sie als Teich die Beziehung zu den Fischen bewusst gestalten können. Die Fische verlieren dadurch ihre Macht über Sie, sodass Sie trotz ihrer Unruhestiftung gelassen bleiben können. Die philosophische Lebenskunst wiederum sortiert die Unruhe stiftenden Fische sukzessive aus und ersetzt sie durch solche, die zur heiteren Gelassenheit beitragen. Das kritische Denken hilft dabei, die Fische im Teich sorgsam zu sezieren, um sie überhaupt erstmal in die eine oder andere Kategorie einordnen zu können.

Dieses Trainingsprogramm ist einfach in den Alltag zu integrieren und entfaltet seine Kraft durch eine regelmäßige Routine. So können Sie bspw. morgens meditieren und abends einen kurzen Gedanken der philosophischen Lebenskunst durch Journaling kritisch reflektieren und dadurch verinnerlichen.

Literatur

Drucker, P. (2005). Manage Yourself and Then Your Company: Set an Example. IEDC – Bled School of Management. https://www.iedc.si/docs/default-source/Publications/iedc-book-of-the-year-2005.pdf?sfvrsn=0.

Epiktet. Handbüchlein der Moral. (Encheiridion), von Arrian angefertigter Auszug aus den Lehrgesprächen Epiktets, um 125 n. Chr. https://stoisch-bleiben.de/stoiker/epiktet/.

Sartre, J.-P. (1989). Ist der Existentialismus ein Humanismus? Ullstein, Frankfurt.