Fachkräftemangel, demografischer Wandel und gestiegene Ansprüche an den Arbeitsplatz: Unternehmen benötigen dringend Personal. Zugleich werden Menschen mit Behinderungen trotz überdurchschnittlicher Qualifikation nur selten berücksichtigt. Können verhaltensökonomische Ansätze wie Nudging helfen?

Der Mangel an Fachkräften betrifft inzwischen etliche Wirtschaftszweige. Dennoch bleibt das Potenzial von Menschen mit Behinderungen häufig ungenutzt. Der Report des Instituts der deutschen Wirtschaft „Inklusion am Arbeitsplatz stärken“ analysiert die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen. Dabei werden verhaltensökonomische Erklärungsansätze für die fehlende Erwerbstätigkeit sowie verhaltensökonomische Lösungsansätze zur Förderung der Erwerbstätigkeit aufgezeigt. Die Analyse ergibt: Die Verhaltensökonomik liefert praxisnahe Strategien gegen den Fachkräftemangel und für mehr Vielfalt.

Ökonomische Anreize zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen

Laut Statistischem Bundesamt leben über drei Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter mit einer anerkannten Schwerbehinderung in Deutschland. Viele davon sind unter- oder gar nicht beschäftigt, obwohl sie gut ausgebildet und hoch motiviert sind. Entgegen der landläufigen Meinung sind nur wenige Behinderungen angeboren; über 90 % entstehen im Laufe des Lebens durch Krankheiten, deren Häufigkeit mit zunehmendem Alter statistisch ansteigt. Jeder fünfte Mensch im erwerbsfähigen Alter berichtet, aufgrund gesundheitlicher Probleme dauerhafte Einschränkungen im Berufsalltag zu haben. Da nicht alle Einschränkungen sichtbar sind, ist es wahrscheinlich, dass viele Betriebe Menschen mit Behinderungen beschäftigen, ohne davon zu wissen. Das Stereotyp des Rollstuhlfahrers ist somit keineswegs repräsentativ.

Gesetzlich geschaffene ökonomische Anreize, wie die verpflichtende Beschäftigungsquote sollen die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz fördern. Tatsächlich begünstigen finanzielle Anreize die Einstellung von Menschen mit Behinderungen (Hiesinger & Vetter, 2024). Dennoch bleiben Beschäftigungs- und parallel dazu Einsparpotenziale ungenutzt: Die Summe an zu entrichtenden Beiträgen zur Nichterfüllung der gesetzlichen Beschäftigungsquote lag im Jahr 2020 in Deutschland bei 583 Millionen Euro. Finanzielle Anreize können Impulse setzen, doch zentrale Herausforderungen liegen in unbewussten Denkmustern, die maßgeblich darüber entscheiden, wie Inklusion im Arbeitskontext umgesetzt wird.

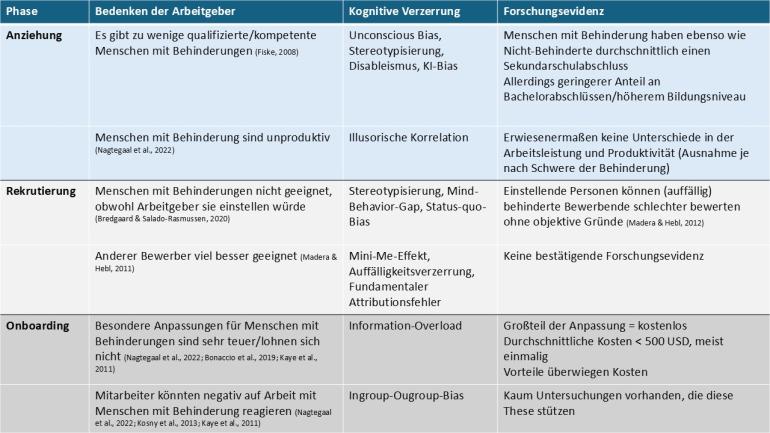

Unbewusste Verzerrungen im Bewerbungsprozess

Im Einstellungsverfahren treffen Personalverantwortliche viele Entscheidungen intuitiv, doch diese Intuition ist oft von unbewussten Denkmustern beeinflusst. Etwa kann der sogenannte Stereotype Bias schon in der Anziehungsphase dazu führen, dass Menschen mit Behinderungen pauschal als weniger leistungsfähig eingeschätzt werden. Gefördert wird dieser Mechanismus durch die illusorische Korrelation, auch Scheinkorrelation, bei der eine Gruppenzugehörigkeit („Mensch mit Behinderungen“) mit bestimmten Verhaltensweisen („unproduktiv“) verknüpft wird, obwohl dies statistisch widerlegt ist (vgl. Nagtegaal et al., 2022). Diese Verzerrungen sind keine böse Absicht, haben aber reale Auswirkungen: Menschen mit Behinderungen erhalten seltener Einladungen zu Vorstellungsgesprächen – selbst bei identischer Qualifikation. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Rekrutierungsprozess bestehende Ungleichheiten verstärkt (vgl. Bariffi, 2021). Die Algorithmen können dabei die kognitiven Verzerrungen ihrer Entwickler*innen übernehmen. Bereits 2023 nutzte knapp ein Viertel der Unternehmen KI-basierte Verfahren zur Personalauswahl (Misczak, 2023).

Zwischen Einstellung und Verhalten

Im Rekrutierungsprozess begünstigt der Status quo Bias die Beibehaltung bisheriger Auswahlmuster, wodurch sich bestehende Ungleichheiten reproduzieren. Dies kann dem Anspruch, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen und somit ein inklusiveres Unternehmen zu schaffen, entgegenstehen. Der Mind Behavior Gap führt dazu, dass gute Absichten nicht zwangsläufig in inklusives Verhalten übersetzt werden. Studien (z. B. Bredgaard & Salado-Rasmussen, 2021) zeigen: Mehr als die Hälfte der befragten Betriebe gibt an, Menschen mit Behinderungen offen gegenüberzustehen – dennoch haben sie niemanden aus dieser Gruppe eingestellt. Die Ursachen dafür reichen von Informationsdefiziten über bürokratische Hürden bis zu Unsicherheit im Umgang mit Betroffenen. Doch auch ein Überladen an Informationen und Entscheidungsalternativen kann die Entscheidungsfindung behindern („Choice-Overload“).

Ein weiteres Hindernis ist das Fehlen sichtbarer Beispiele für erfolgreiche Inklusion, etwa durch Vorbilder in der Belegschaft. Wo Menschen mit Behinderungen im Arbeitsumfeld unsichtbar bleiben, fehlt es an gelebten Erfahrungen, durch die Vorurteile abgebaut und positive Veränderungen gefördert werden könnten.

Hemmnisse im Onboarding

Besondere Herausforderungen sehen Betriebe in der behindertengerechten Arbeitsplatzanpassung entlang des gesamten Beschäftigungszyklus, besonders in der Onboarding-Phase (Einarbeitungsphase). Dabei werden die Kosten für die Bereitstellung eines angepassten Arbeitsplatzes oft überschätzt und nachgewiesene Vorteile wie die Bindung wertvoller Mitarbeitender, geringere Fluktuation, höhere Zufriedenheit, aber auch Übertragungseffekte für die gesamte Belegschaft, wie verbesserte Produktivität, Arbeitsmoral und Unternehmensvielfalt sowie Senkung der Arbeitsunfallkosten, unterschätzt. Auch zeigen weitere Untersuchungen (z. B. Bonaccio et al., 2020; Schur et al., 2014), dass Arbeitsplatzanpassungen ebenso von Menschen ohne Behinderungen gefordert und in Anspruch genommen werden.

Ergebnisse von Lengnick-Hall et al. (2008) zur Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz.

Warum Offenheit beiden Seiten hilft

Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen zögern häufig, ihre Einschränkungen am Arbeitsplatz offenzulegen. Sie befürchten Stigmatisierung, Ablehnung oder negative Konsequenzen für ihre Karriere. Dabei zeigen Studien (vgl. Chakraverty et al., 2022): Wer offen mit der eigenen Behinderung umgeht, erlebt mehr Zufriedenheit, weniger Stress und eine stärkere emotionale Bindung zum Team. Auch Arbeitgeber*innen profitieren: Die Offenlegung ermöglicht eine gezielte Unterstützung und fördert die Anrechnung auf die eingangs erwähnte gesetzliche Beschäftigungsquote. Nicht zuletzt signalisiert ein transparenter Umgang mit Vielfalt eine moderne Unternehmenskultur, die alle Mitarbeitenden einschließt.

Nudging als Möglichkeit für mehr Inklusion

„Nudging“ bezeichnet das gezielte Anstoßen von Entscheidungen durch kleine, aber wirksame Veränderungen im Entscheidungsumfeld. Anders als klassische Anreizsysteme setzt Nudging nicht auf Belohnung oder Bestrafung, sondern auf die Veränderung von Kontexten, in denen Menschen Entscheidungen treffen.

Eine hilfreiche Nudging-Technik ist das Setzen von Defaults. Diese Anstupser setzen an Voreinstellungen an. So könnten beispielweise alle neuen Mitarbeitenden standardmäßig Informationen über interne Beratungsstellen, barrierefreie Tools oder psychische Gesundheit erhalten. Durch Eingriffe in Voreinstellungen, welche keinen gängigen gesellschaftlichen Vorurteilen unterliegen dürfen, können Behinderungen normalisiert, Frühinterventionen gefördert und ein offener Umgang erleichtert werden. Auch gezielte Kommunikation über Erfolgsgeschichten von Menschen mit Behinderungen kann als „Informations-Nudge“ wirken (Bruttel et al., 2014). Zielvereinbarungen im Diversity-Management und die regelmäßige Auswertung von Einstellungszahlen tragen zusätzlich zur Verstetigung inklusiver Strukturen bei (Chilazi & Bohnet, 2021).

Inklusion braucht Struktur und Strategie

Damit Inklusion nicht dem Zufall überlassen bleibt, braucht es klare Maßnahmen. Der IW-Report empfiehlt unter anderem verpflichtende Schulungen für Führungskräfte zu unbewussten Vorurteilen, die strategische Verankerung von Inklusion in Leitbildern und Zielvereinbarungen sowie Kooperationen mit externen Stellen wie Inklusionsämtern oder Fachberatungen. Entscheidend ist auch, dass Unternehmen interne Vorbilder sichtbar machen – etwa durch Porträts von Mitarbeitenden mit Behinderungen oder das Teilen gelungener Praxisbeispiele. So wird Inklusion nicht nur strategisch gesteuert, sondern auch emotional erfahrbar.

Fazit: Inklusion als ökonomische und soziale Stärke

Inklusion am Arbeitsplatz ist weit mehr als soziale Gerechtigkeit – sie ist auch ein Wettbewerbsvorteil. Verhaltensökonomische Konzepte wie Nudging helfen dabei, unbewusste Hürden abzubauen und Chancengleichheit im Recruiting zu fördern. Unternehmen, die gezielt auf Diversität setzen, erweitern nicht nur ihren Talentpool, sondern fördern auch Innovation, Mitarbeiterbindung und ein positives Arbeitgeberimage. Die Forschung zeigt: Eine offene, inklusive Unternehmenskultur rechnet sich – menschlich wie wirtschaftlich.

Weiterführende Informationen zur beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen finden Sie unter: www.rehadat.de